STORIA

(go to Story)

Se n’è parlato molto in Italia e all’estero. Se n’è discusso su riviste specializzate e non.

Sono i “Barolo Boys”, la generazione di contadini di Langa che, praticamente sconosciuta fino alla fine degli anni Ottanta, ha cambiato modo di interpretare e comunicare il più famoso vino rosso piemontese, diventando star incontrastata per tutti gli anni Novanta e consolidando il successo barolista sui mercati di tutto il mondo fino ai giorni nostri.

Qualche nome? Elio Altare, Chiara Boschis, Giorgio Rivetti, Roberto Voerzio, Luciano Sandrone, Domenico Clerico, Giovanni Manzone, Enrico Scavino, Renato Cigliuti, Roberto Damonte. E tanti altri.

La storia del Barolo non è datata come quella della Borgogna. L’epopea di questo vino e del suo vitigno-padre, il nebbiolo, affonda le radici in pieno Risorgimento italiano e ha per protagonisti alcuni dei personaggi più in vista del periodo, Carlo Alberto e Camillo Cavour su tutti. Nel Novecento fioriscono importanti aziende di vinificazione. Non sono ancora le cantine di oggi, sono piuttosto ditte che acquistano ingenti quantitativi di uva dai contadini e la vinificano, immettendo sul mercato vini col proprio marchio. Intorno a loro si muove una cerchia di mediatori, sensali, acquirenti e venditori, fino ad arrivare al “particolare”, il piccolo contadino senza voce in capitolo.

Resta un mondo chiuso. E il Barolo non si vende. Commercialmente parlando, negli anni Settanta non si va oltre le 1.000 lire al litro e spesso nelle cascine si omaggia una bottiglia di Barolo al cliente che abbia comprato una damigiana di Dolcetto.

Bisogna attendere un’irripetibile serie di coincidenze per vedere il Barolo spiccare il volo oltre i confini di Langa ed entrare nel novero dei grandi vini internazionali.

Langhe, Piemonte meridionale, estate 1986.

Due i gesti simbolici ed eclatanti che segnano uno spartiacque: i primi diradamenti in vigna – il taglio estivo dei grappoli per consentire una migliore maturazione dei frutti rimasti sulla pianta – e l’introduzione in cantina della piccole botti di rovere francese – le barrique – al posto delle esauste, grandi vasche di legno.

Dietro questa svolta radicale ci sono i “Barolo Boys”, così chiamati dalla stampa americana che, nei primi anni Novanta, scopre i loro vini e li adotta, trasfomando i loro artefici in star riverite e corteggiate. Il nuovo Barolo è un concentrato di colore scuro, una bomba di frutto al naso e in bocca sostituisce i tannini dell’uva con quelli della barrique: il mercato impazzisce, è la fine di un’epoca, ed è tutt’altro che indolore: alcuni dei protagonisti di questa rivoluzione pagano le loro scelte estreme con la scomunica da parte dei patriarchi. Superato lo shock iniziale dovuto alla novità, il fronte dei “tradizionalisti” si ricompatta e tra le due visioni del Barolo, una più classicheggiante e legata a una certa idea di identità, l’altra sfacciatamente aperta a ogni possibile sperimentazione e miglioria tecnica, scoppia la più originale delle guerre ideologiche.

Quelli che seguono sono, in ogni caso, anni di escalation inarrestabile: successo, fama e ricchezza arrivano sulle colline che furono della malora e dell’abbandono; poi, negli anni Duemila, questioni ambientali, tecniche ed etiche irrompono ancora una volta nel dibattito e mettono a dura prova lo spirito di squadra e l’entusiasmo travolgente dei primi tempi.

Che cosa resta di quell’esperienza? Chi sono e che cosa fanno, oggi, i Barolo Boys?

Come escono dai lunghi anni di sfide e visioni contrapposte che hanno profondamente segnato le Langhe del vino? Ha senso parlare di vincitori e sconfitti?

(photo credits: Elio Altare, Chiara Boschis, Giovanni Manzone)

LA STAMPA E I BAROLO BOYS

Elio Altare e i Barolo Boys

di Daniele Cernilli 10-05-2012

(Leggi l'articolo originale su doctorwine.it)

“La vendemmia del 1981 in Langa fu davvero un disastro. Alla fine di settembre, quando si doveva cominciare a raccogliere, pioveva in continuazione. Poi, quando smise, i commercianti di uve prendevano tempo e i viticoltori, che allora vendevano solo a loro e non vinificavano, guardavano i vigneti con preoccupazione. La tattica era quella di aspettare il più possibile per spuntare prezzi di acquisto delle uve più bassi possibile, sfruttando l’insicurezza e la fragilità economica dei contadini”.

Quello che ad Elio Altare, e a molti altri giovani viticoltori di allora, non andava proprio giù, era il fatto di dover far dipendere la propria sussistenza ed il proprio futuro dai capricci di speculatori senza scrupoli.

Meglio provare a farselo da sé, il vino, non vendendo più le uve, ma invece vinificandole. Alcuni di loro avevano sentito parlare di Borgogna, poi conoscevano Gaja, che, seppure venisse da un ambiente sociale diverso, aveva nei fatti tracciato una strada che poteva essere percorsa anche da altri.

Elio, in particolare, aveva iniziato ad intrattenere dei rapporti con alcuni colleghi borgognoni. Non avendo una lira in tasca, viaggiava con una vecchia Fiat 128 verde, che a stento riusciva a superare il Piccolo San Bernardo, e se faceva tardi, si fermava a dormire dentro l’automobile per risparmiare i quattrini della stanza d’albergo.

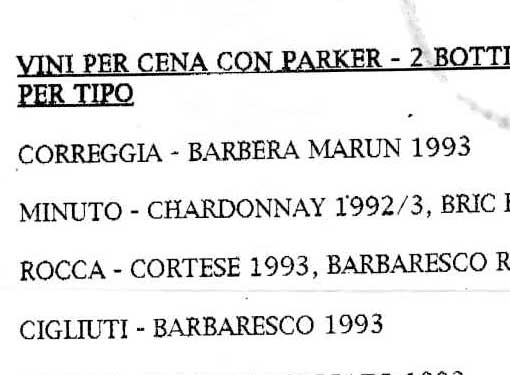

Così nacque un manipolo di piccoli produttori innovatori, tutti intorno alla trentina, a quell’epoca, fra i quali, oltre ad Elio, che aveva ed ha vigneti all’Annunziata di La Morra, c’erano anche Luciano Sandrone, che faceva il cantiniere dalla Marchesi di Barolo, Domenico Clerico di Monforte, Enrico Scavino a Castiglione Falletto, Roberto Voerzio a La Morra, e qualche produttore di Barbaresco, fra tutti Renato Cigliuti e Bruno Rocca, qualche “infiltrato” dell’Astigiano, come Giorgio Rivetti, e dal Roero, come Matteo Correggia, che purtroppo ci ha lasciato prematuramente. Qualcuno produceva veramente poco, tanto che non riusciva a riempire completamente le botti di rovere che contenevano dai 20 ai 50 ettolitri.

L’uso delle barriques francesi per alcuni di loro fu inizialmente più una necessità pratica che una scelta tecnica vera e propria. Di certo, però, lo stile che proponevano era abbastanza diverso da quello dei vini che si erano fatti in precedenza. C’era in tutti l’esigenza di fare qualcosa che determinasse uno stacco fra i Barolo dei padri e quello che volevano fare loro.

Avevano, è vero, un nume tutelare nella figura di Bartolo Mascarello, scomparso ormai da alcuni anni, leggendario produttore di Barolo, con un passato da partigiano ed un presente da intellettuale di campagna, ma il tradizionalissimo vino di Bartolo, o quello di Beppe Rinaldi, di Violante Sobrero, di Bruno Giacosa o di Renato Ratti, altro grande personaggio della zona, erano rispettati ma non costituivano un esempio stilistico da seguire. Oltretutto in quel periodo, agli inizi degli anni Ottanta, i grandi vini di Langa non passavano un periodo di particolare fortuna.

Ricordo solo che alcuni produttori davano il Barolo come sconto merce a chi acquistava Dolcetto o Barbera. Si salvavano quelli che avevano una distribuzione solida e capillare, ma per chi iniziava in quegli anni era veramente dura.

Bisognava fare del Barolo qualcosa di più appetibile, non un vino che nell’immaginario collettivo si doveva bere solo se all’esterno c’erano dieci gradi sotto zero e si era cucinato casualmente una lepre in salmì o del cervo in umido. Un vino più immediato, più facile da bere, meno impegnativo, insomma. E così fu.

Come ci riuscirono? Con una svolta tecnica che era già stata adottata a Bordeaux a partire dall’annata ’82 e da parte di famosi “vignerons” di Borgogna. Evitando lunghi periodi di macerazione delle bucce dell’uva nel vino, per estrarre quanti più tannini possibile, ed utilizzando le piccole botti francesi per accelerare il periodo di maturazione, che nelle grandi botti tradizionali risulta più lento.

In più fu migliorata in modo sensibile la tecnica viticola, il sistema di allevamento dei vigneti, limitando la produzione di grappoli per singola pianta con l’eliminazione di alcuni di essi nei mesi precedenti alla vendemmia.

La cosiddetta “vendemmia verde”, che consentiva di fare arrivare più facilmente a maturazione le uve rimaste sulle viti.

Una pratica quest’ultima che fu addirittura avversata da qualche religioso, tanto che Elio Altare si vide fare delle prediche critiche dall’allora parroco della sua zona, accusato di buttare via del “ben di Dio” e suo padre arrivò persino a diseredarlo in seguito alle discussioni che ne scaturirono.

Con il tempo ed il buon senso le cose cambiarono, ma quello che avvenne fu un vero conflitto generazionale nelle famiglie di viticoltori delle Langhe.

Questo in poche e semplici parole, che faranno forse storcere un po’ il naso agli addetti ai lavori, ma che aiutano a capire.

Il risultato fu quello di ottenere dei Barolo e dei Barbaresco meno aggressivi e pronti da bere in cinque o sei anni, anziché in dodici o quindici come avveniva prima. Grandi gli strepiti e gli anatemi da parte dei tradizionalisti, grande il successo presso la critica internazionale: di certo nacque un nuovo stile e i Barolo boys, come vennero chiamati quei produttori dai più famosi critici enologici internazionali, divennero famosi in mezzo mondo.

Poi, come al solito, si esagerò, qualcuno di loro dimenticò che se si innova troppo si perdono anche le radici, e quel successo negli ultimi anni è stato molto ridimensionato.

Non per Elio Altare, però, che continuò con la coerenza e la serietà di un vero maestro di vigna, approdando anche a tecniche di viticoltura molto più rispettose dell’ambiente, che esportò addirittura in altre zone, iniziando a produrre anche vini di eccezionale rilievo anche nelle Cinque Terre, in Liguria.

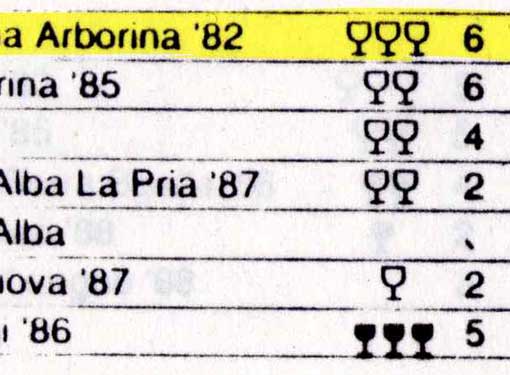

Restano comunque nella storia recente della vitienologia italiana grandi vini come il Langhe Larigi, da uve barbera, come il Langhe Arborina, da nebbiolo in purezza. E come i suoi Barolo gentili e delicati, sia della Vigna Arborina, vicino all’Abbazia dell’Annunziata a La Morra, sia delle Brunate, sempre a La Morra.

“Le mie vigne non sono le migliori di Barolo. Se le avessi a Monforte, ma anche solo ai Cannubi, potrei fare dei vini migliori. Se sono buoni è perché ci lavoro molto e penso a come farli nel migliore modo possibile, rispettando la mia terra, non c’è altro”.

_______________________________________________________________________________________

Altare, il traditore del Barolo

di Luca Rossetti

(Leggi l'articolo originale su Vineitalia.org)

Elio Altare è vignaiolo in La Morra, Frazione Annunziata.

Produce grandi vini che scatenano applausi in tutto il mondo e che sono frutto dei suoi viaggi, del suo empirismo, della sua voglia di capire, del suo amore per le Langhe – ma anche per la Borgogna e per il Pinot nero – e per tutti gli amici che lo hanno seguito in questa sorta di crociata verso un vino – magari proprio un Barolo, perché no – nuovo.

Lui si schernisce, ma è considerato da molti l’”ispiratore” di quelli che sono stati definiti i “Barolo boys”, una dozzina di produttori che hanno deciso di cercare una propria strada che porti a vini più fruttati, morbidi, piacevoli anche nella loro gioventù. Il tutto con macerazioni brevi (prima di loro sconosciute da queste parti), per non parlare di barrique o di attrezzature per il controllo della temperatura in tutto il processo.

Diciamola tutta (anche se lui insisterà per cancellare questa frase): Elio Altare è un mito, una specie di monumento ai vini di Langa; la sua piccola cantina è come il santuario della Madonna del Ghisallo per i ciclisti, i suoi vini sono osannati in tutto il mondo e la sua carriera è costellata di “tre bicchieri” (sì, quelli della Guida del “Gambero rosso”: il “nostro” – a tutt’oggi – ne ha meritati ben 16, alla pari con Cà del Bosco e preceduto solo dal suo amico Angelo Gaja, che è a quota 25).

Ma il grande piacere, la grande sorpresa è che Elio Altare è una persona prima che un personaggio, una persona semplice che ti fa sentire subito a tuo agio e che quando te ne vai ti saluta come se fossi sempre stato lì. Ha subito accettato la nostra voglia di fare quattro chiacchiere, invitandoci nella sua cantina per passarci ben più della mezz’oretta che avevamo concordato, parlando di storia e di tradizioni, di terra, di automobili, di guide e giornalisti, di cosa faranno le sue due figlie “da grandi”, di suo padre e di sua moglie Lucia, di vini immensi e di una umanità talvolta – purtroppo – infima.

E abbiamo parlato di giovani vignaioli che hanno voglia di fare e fare bene e di quella vigna di Brunate che finalmente ha per le mani e che ci ha portato a vedere, perché è il coronamento di un sogno...

Ci spiace molto che non abbiate potuto esserci: vi siete persi un grande pomeriggio che, nel nostro cuore di appassionati di vino e delle sue genti, rimarrà davvero a lungo, anche perché l’”Altare-pensiero” ha bisogno del “faccia a faccia” per “passare” con tutta la sua forza. Frasi come quelle che gli abbiamo sentito pronunciare alla presentazione del libro “Barolo, personaggi e mito” (di cui parliamo nella sezione "LIBRERIA") sono un esempio di quello che intendiamo e che ci ha convinto ad avvicinarlo (“La verità è in vigna”, “Sono i vecchi che sanno lavorare la vigna, noi siamo le marionette che si mostrano in pubblico”, “L’uomo è ambizioso e l’ambizione porta al confronto”).

E se a tutto questo aggiungete anche il piacere di averlo avuto come “chaperon” in un tour tra i cru del Barolo per andare a conoscere quelli che lui considera i veri “maestri” della vigna, donne e uomini di grande e lunga esperienza che sanno quali tralci staccare e quali lasciare, quali foglie togliere e quali sono indispensabili...

“La mia storia – ci racconta Elio Altare – inizia una trentina di anni fa, quando qui in Langa si faceva la fame e si doveva scappare in città per trovare un posto fisso... Se ne andarono in tanti e noi che si lavorava tra i filari li guardavamo mentre guidavano le loro macchine nuove ... tempi duri, tempi cattivi... pensa che all’ingrosso il Barolo costava qualche dieci lire in più del Dolcetto, roba da non credere. Sopravvivere, questo era il problema... la Langa era vecchia, vetusta, obsoleta... case vecchie, vigne vecchie, tutto in abbandono.

Quando avevo vent’anni si viveva ancora con le bestie per non sprecare la legna per il fuoco, e stiamo parlando degli anni Settanta, non di tre secoli fa. Questa è la realtà, questo era il nostro mondo... eravamo in balia di sette o otto commercianti, in pratica i padroni di un territorio: potevano comperare o non comperare, darti da vivere o metterti in ginocchio. Non si parlava di qualità, ma di vini da taglio o da vendere sfusi all’estero. E tantomeno la qualità interessava al contadino: visto che vendeva a un tanto al litro il suo unico scopo era produrre di più.

Una situazione insostenibile, spaventosa, una specie di limbo dal quale non si sapeva come uscire.

Fu in questa atmosfera che, nel gennaio del 1976, io e Alfredo Roan di Barbaresco, un compagno dell’istituto tecnico, decidemmo di andare in Borgogna per capire perché i loro vini erano venduti a prezzi cinquanta volte superiori ai nostri, cosa rendeva possibile questo abisso, quali erano le sensazioni che offrivano.

Arrivati in Francia abbiamo trovato una realtà sconvolgente, un territorio con una ricchissima storia e una organizzazione incredibile, dove tutto parlava di vino e di qualità. Da noi, in Langa, non c’era niente: le aziende che tenevano alto il prestigio del Barolo, rimanendo coerenti allo stile che avevano scelto, erano pochissime e rappresentavano forse il 5 per cento dell’intera produzione.... si cercava prezzo e quantità, non certo la qualità.

Nel ’76, all’asta che ogni anno si tiene all’Hospice di Beaune, i vini arrivarono a 175mila lire al litro, contro le 1.400 lire a cui li vendeva mio padre... Insomma, andare in Francia e vedere un mondo nuovo, una specie di fiaba, è stata la stessa cosa.

E di questo devo ringraziare Angelo Gaja, un uomo a cui devo molto, moltissimo... mi sono ispirato alla sua grande lungimiranza in un periodo storico in cui tutti noi eravamo orfani di modelli, di stili”.

Non doveva essere facile muoversi in un modo così “nuovo”, quasi rivoluzionario...

“A dire il vero brancolavamo nel buio. I nostri genitori facevano parte di un altro mondo e solo una cosa era chiara: volevamo fare delle Langhe una piccola Borgogna. Tutto il resto era immerso nella nebbia...”

.. anche perché la tradizione non vi bastava più ...

”E vero, ma non era una opposizione fine a se stessa, ma voglia di provare, di sperimentare, di seguire le proprie intuizioni, convinti che l’immobilismo alla fine diventi integralismo, un conservatorismo penalizzante, frustrante.

Guarda, io ho un motto che tengo sempre ben presente: ”La tradizione è una innovazione ben riuscita”. Fra vent’anni magari qualcuno arriverà nella mia cantina e si meraviglierà di trovarci le barrique, ma le mie figlie potranno dirgli che sono una tradizione, perché già le usava il loro padre....

Oggi si spreca del gran fiato su tradizione e innovazione. Non è una battaglia, ma due filosofie, due strade che possono tranquillamente convivere. Fondamentale, invece, che si consenta ai giovani di provare... lo dicevo sempre a mio padre: “Permettimi di sbagliare, così che possa capire che hai ragione tu”, ma non ha mai accettato questa mia voglia di andare oltre, tanto è vero che mi ha diseredato, vendicandosi della mia ribellione lasciando tutto alle mie sorelle che, invece, avevano capito le mie scelte e mi hanno rivenduto la proprietà.

È stato un periodo buio, difficile, il più triste della mia vita... era il 1983 quando decisi di voltare pagina: ho preso la motosega e ho segato le botti sporche e marce... le altre, quelle che passavano dalla porta, le ho buttate fuori. Una storia triste, a cui Gina Lagorio si è ispirata per un capitolo dedicato ai conflitti generazionali langaroli nel suo libro “Tra le mura stellate”... conflitti che non saranno mai più così forti, così dolorosi, perché la povertà è finita e perché tra genitori e figli ora c’è dialogo.

Noi non potevamo aprir bocca, dovevamo stare zitti anche a tavola, dove solo gli anziani potevano parlare. Non c’era possibilità di appello: era tutto “no!” e basta. Covavo da tanto tempo la voglia di ribellarmi. Per carità, non posso dare tutte le colpe a mio padre... anche lui, in fondo, era una vittima... la fame, la “malora”... qui in Langa è sempre stato così, tanto è vero che nel 1978, quando feci il primo diradamento in vigna, mio padre mi implorava in ginocchio di smetterla e mi diceva “Elio, tu non hai conosciuto le guerre, non hai conosciuto la fame... stai buttando via quello che Dio ti ha dato, è un sacrilegio”.

In Borgogna avevano un disciplinare che prevedeva una resa di 50 quintali per ettaro, circa 35 ettolitri, mentre in Langa si arrivava a 150, 200 ettolitri, utilizzando fertilizzanti chimici che erano un’autentica droga per terreni vergini che fino a quel momento avevano visto solo letame”.

Però le cose, grazie al cielo, sono cambiate...

“... e molto, anche se non rinnego nulla... anche quei momenti difficili sono serviti a insegnarci qualcosa. Però adesso che Elio Altare “ha successo” – meritato o immeritato è un’altro discorso – non ne approfitto, perché ho realizzato il sogno della mia vita.

Non posso certo dire che sono “arrivato”, perché bisogna sempre andare avanti, ma mi sto godendo il successo... senza approfittarmene, lo ripeto. Sono oramai dieci anni che faccio 50mila bottiglie e potrei farne molte di più e diventare ricco, visto che la domanda è almeno dieci volte più alta. Ma non lo faccio perché voglio e devo ringraziare quanti hanno creduto in me, quanti mi hanno spinto ad andare avanti per la mia strada”.

Una strada che parte dal Nebbiolo...

“I sacri testi sono chiari: gli unici due grandi vini da monovitigno sono il Pinot nero di Borgogna e il Nebbiolo delle Langhe. Il Nebbiolo è grande, immenso. Adesso si parla tanto di Barolo fatto con il 100 per cento di Nebbiolo, anche se onestamente dobbiamo ammetere che è impossibile: c’è sempre una piccola, piccolissima percentuale di “diversità”. Nemmeno in natura esiste la purezza assoluta, c’è sempre una piccola “contaminazione”, una tolleranza... magari perché la pigiatrice può essere “sporca” di un altro vitigno o perché in un tubo di una pompa è rimasto qualche litro di Barbera...

E poi non esageriamo: il vino è una bevanda di piacere. Punto. Può vincere premi e medaglie, seguire questa o quella regola ma alla fine è solo una “bevanda di piacere”. Il mio mestiere è di fare godere la gente. Come? Non lo so... provando...”.

Magari con la barrique...

“Perché no: non esiste un grande vino che sia celebrato dalle riviste di settore di tutto il mondo e che non abbia passato un pezzo della sua vita nella botte piccola. E allora perché non utilizzarla anche in Langa?

Il problema non è la barrique, ma è fare un grande vino che regali grandi emozioni con continuità, anno dopo anno. Ai tempi di mio padre la grande annata nasceva solo per caso o, comunque, per cause sconosciute. Adesso non è più solo improvvisazione o fortuna e ogni anno facciamo ottimi vini.

Lavorando bene in vigna e in cantina si corrono meno rischi, ma si deve mantenere qualche “promessa” in più: offrire più emozioni e una bottiglia sempre di qualità, che garantisca il “piacere di bere bene”.

I francesi sono già arrivati da tempo a questa conclusione, tanto è vero che i loro vini arrivano anche a 400mila lire a bottiglia “en primeur”contro le 50 di un Barolo. Senza dimenticare che in Langa c’è posto per tanti vini, per le 500 e per le Ferrari: che ognuno scelga l’emozione che vuole provare”.

Un ragionamento che non tutti sono pronti ad accettare...

“Questa è una terra chiusa, ristretta, provinciale, che non si confronta, che non capisce che il mondo va avanti... sembra quasi che per fare il Barolo sia indispensabile arare con il bue...

La barrique è un grande strumento, ma la uso solo dal 1983 e non posso fare miracoli, non so come si usa, stiamo ancora provando. Il nostro è un lavoro di squadra: vent’anni fa eravamo seduti a questo stesso tavolo io, Luca Sandrone, i fratelli Voerzio e il grande Aldo Conterno... ci siamo divisi i compiti, abbiamo deciso di sperimentare insieme e chi otteneva il risultato migliore spiegava agli altri cosa aveva fatto.

Le esperienze devono essere trasferite: posso dire – senza false modestie – di avere aiutato una ventina di aziende a crescere con le mie tre “macroregole” per fare un vino da emozione: una grande uva, macerazione e pulizia. La Langa è diventata grande anche per questo gioco di squadra, per questo “passaparola” che abbiamo iniziato noi, tutti insieme, anche se qualcuno dice che io sono un po’ il padre putativo di questo “movimento”. Ma non è così: bisogna crescere tutti insieme, tutta la Langa deve crescere, bisogna abbandonare una mentalità grezza e ragionare in modo nuovo, a vantaggio di tutto il nostro territorio in tutte le sue espressioni, innovatrici o tradizionaliste che siano”.

Una specie di missione, in fondo...

“Cosa vuoi che ti dica: io ho fatto la mia esperienza e ho vinto la scommessa della mia vita, ma non mi interessa diventare un mito. Semplicemente faccio un vino che mi piace, che “ricerco”, che nasce da un mio stile, da una mia interpretazione, da una mia “voglia”. Ognuno deve fare quello che ritiene opportuno, rispettando le regole ma trovando la propria strada, la propria anima.

Chi codifica sistemi è un presuntuoso e un arrogante... solo il tempo potrà giudicare quello che abbiamo fatto. Per quanto mi riguarda io cerco solo eleganza ed equilibrio e faccio vino secondo il mio buonsenso, il mio palato.

Ciò non toglie che dobbiamo attenzione a tutti, ascoltare tutti, accogliere nella nostra cantina tutti coloro che hanno fatto 50 o mille chilometri per venirci a trovare... glielo dobbiamo e i giovani vignaioli di Langa lo hanno capito”.

ACQUISTA LA TUA COPIA DEL FILM AL PREZZO PIU' BASSO DEL WEB!

PLEASE NOTE: GO HERE TO PLACE YOUR ORDER FROM OUTSIDE ITALY

Come acquistare il film: scegli l'opzione che ti interessa tra queste 4 e procedi all'acquisto online in tutta sicurezza.Guardalo in streaming (1), acquista il DVD semplice (2), la Winelover Edition con in più 1DVD di Extras e il DVD del film Langhe Doc (3),

oppure la Sommellier Edition con 3DVD + la Guida alle Langhe in bicicletta.

Puoi pagare con il tuo conto paypal, con carte prepagate (es Postepay) oppure con la carta di credito. Le spese di spedizione sono incluse.

Riceverai una mail in cui ti sarà chiesto di confermare l'indirizzo di spedizione.

Per altre opzioni (es. acquisti multipli, distribuzione commerciale ecc.) o per pagamento tramite bonifico bancario scrivi a info@produzionifuorifuoco.it

Film Streaming

meno di 3 €

- 64 minuti

- HD

- SUBS: ENGLISH/SPANISH

- CROATIAN/CATALAN/JAPANESE

- 1 Week Stream/Download

WINELOVER EDITION - 3DVD

€ 29,9

- 1 DVD Barolo Boys

- 1 DVD di Contenuti Extra

- 1 DVD Langhe Doc

- Do you live outside Italy?

- Please Click Here

SOMMELIER ED. - 3DVD+1 LIBRO

€ 35,9

- 1 DVD Barolo Boys

- 1 DVD di Contenuti Extra

- 1 DVD Langhe Doc

- 1 LIBRO (GUIDA)

- Please Click Here